Специалисты Центра им. Г.Е. Сухаревой готовы оказывать профессиональную помощь коллегам (врачам, педагогам и пр.) в рамках консультаций и супервизий.

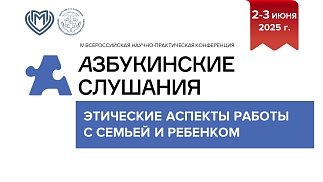

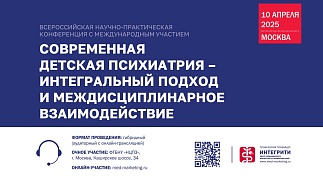

Регулярно в Центре им. Г.Е. Сухаревой проходят различного рода образовательные мероприятия для специалистов здравоохранения, образования, социальной защиты (вебинары, семинары, конференции, круглые столы).

Центр им. Г.Е. Сухаревой открыт для партнерства и сотрудничества с коммерческими организациями, НКО, благотворительными фондами и неравнодушными людьми, которые хотят помочь семьям и детям с ментальными нарушениями, сделать жизнь более комфортной и гармоничной.

Центр им. Г.Е. Сухаревой оказывает комплексную медицинскую помощь населению в соответствии с международными принципами доказательной медицины по профилактике, диагностике, лечению, реабилитации и абилитации детей в сфере ментального здоровья в рамках амбулаторно-поликлинических и стационарных услуг.

Специалисты Центра с уважением относятся к личности каждого пациента, оказывают эмоциональную помощь и поддержку всем членам его семьи в любых ситуациях.

Центр им. Г.Е. Сухаревой принимает активное участие в городских, всероссийских, международных научно-просветительских и культурных проектах, направленных на формирование толерантного, уважительного отношения к детям с психическими заболеваниями, дестигматизацию детской психиатрии, улучшение качества предоставляемой помощи службами психического здоровья детей.

Центр им. Г.Е. Сухаревой - это научно-практическая медицинская организация, основной задачей которой является разработка и внедрение в практическую, повседневную работу специалистов современных, безопасных, высокоэффективных методов психиатрической, психотерапевтической и психологической помощи детям и подросткам с любыми психическими и поведенческими расстройствами: нарушения развития, расстройства аутистического спектра, недоразвитие речи, депрессия, тревожные расстройства, нарушения пищевого поведения, самоповреждающее и суицидальное поведение, шизофрения, биполярное аффективное расстройство и многое другое. На базе Центра функционируют кафедры ведущих научных и образовательных учреждений. Научная работа осуществляется под руководством Ученого совета и Локального этического комитета.

С 2020 г. в Центре им. Г.Е. Сухаревой осуществляется подготовка врачей-психиатров, обладающих системой теоретических знаний и практических навыков, способных к самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. Обучение осуществляется как по договорам о целевом обучении, так и в рамках договоров об оказании платных образовательных услуг.

Ординаторы имеют уникальную возможность получить углубленную специализацию в детской и подростковой психиатрии, освоить самые современные подходы к оказанию психиатрической помощи детям и подросткам.

Новости

Карта центра

1 корпус

Отделение платных услуг, 1 этаж Консультативно-диагностическое отделение (КДО), 2 и 3 этаж Приемное отделение, 1 этаж Функциональная диагностика, 3 этаж Физиотерапия, 1 этаж Отделение №2, 2 этаж Отделение №5, 3 этаж Отделение №15, 1 этажКафедра РМАНПО, 3 этаж

Кабинет кризисной помощи, 2 и 3 этаж5 корпус

Администрация7 корпус

Административные службы

8 корпус

Административно-хозяйственная часть (АХЧ)

9 корпус

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, 2 этажАдминистративные службы

Стоматолог, 2 этаж

Кафедра РНИМУ, 1 этаж

Официальные ресурсы

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧАМ-ПСИХИАТРАМ

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧАМ-ПСИХИАТРАМ