-

С заботой о себе

-

Как провести лето с пользой?

-

А ваш ребенок готов к школе?

-

Игры с гиперактивным ребенком

-

Любовь к книгам с детства

-

Семейные кризисы и как с ними справиться. Советы психолога

-

Игры для которых ничего покупать не надо

-

Игры с песком - психологическая разгрузка и развитие ребенка

-

Масленичные игры для детей

-

Функциональность в обучении или обучение с практическим смыслом

-

Панические атаки

-

Как научить ребёнка понимать время и определять его по часам

-

Как меняется семья и что помогает сделать ее крепче

-

Особенности игровой деятельности у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)

-

Макатон: жесты, символы, речь

-

Ребенок не хочет жить. Что делать родителям?

-

Патопсихологическая диагностика

-

Тест Векслера

-

Психологическая диагностика

-

Что мешает детям выполнять домашнее задание?

-

День психического здоровья

-

Математика, с чего начать занятия?

-

Навыки самообслуживания. Как помочь ребенку?

-

Адаптация родителей школьников

-

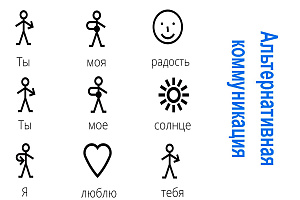

Альтернативная коммуникация

-

ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule)

-

Умственная отсталость

-

Синдром Ретта

-

Синдром Каннера (ранний детский аутизм)

-

Детский травматизм

-

Как научить ребенка ставить цель и достигать ее

-

Как родителям общаться с детским врачом-психиатром

-

Как родителям эффективно общаться с подростком?

-

Стресс и как с ним совладать

-

Груня Сухарева, описавшая «синдром Аспергера» раньше Аспергера

-

Травли НЕТ!

-

19 ноября свой профессиональный праздник отмечают учителя-дефектологи

-

Кто такой психолог: с чем работает и зачем он нужен?

-

Как это – быть мамой?

-

Режим дня

-

Детский аутизм. Как общаться с особенными детьми?

-

Как влияет осознанное родительство на взаимодействие в супружеской паре

-

Сон у детей с РАС

-

"Подводные камни" орторексии

-

Рисуем круги

-

Как научить ребёнка с РАС ждать?

-

Синдром хронической усталости у матери: как распознать и что делать

-

Крепкая связь: как эмоциональное состояние матери влияет на психологическое здоровье ребенка

-

Меня все бесит!

-

Чувство одиночества в подростковом возрасте

-

Ключ к здоровью в ваших руках?

-

Важные навыки в периоды стресса

-

Забота о себе. Советы психолога

-

Поддержание психического здоровья с помощью практик осознанности

-

Зачем нужны здоровые привычки?

-

Психическое благополучие

-

Ориентируемся в пространстве

-

Как поддерживать психологическое здоровье на рабочем месте

-

Работа или личная жизнь?! Как найти баланс?

-

Тренируем долгосрочную память

-

Тренируем рабочую память

-

Игры для школьников - тренируем математические навыки

-

Подсказываем правильно

-

Внимание?! Внимание!

-

В счастливой семье рождаются счастливые дети

-

Поддержание психологического благополучия семьи

-

Психолог, психотерапевт, врач-психиатр. К кому обращаться?

-

Развитие ребенка с РАС и его отношение с гаджетами

-

Психологическое благополучие детей: важность эмоциональной поддержки

-

Эмоциональные потребности ребенка или как это быть хорошим родителем

-

Основные причины и виды нарушений психического здоровья у подростков

-

Здоровье с детства: основы психологического благополучия ребенка

-

Важность физической активности в детском возрасте

-

Польза классических игр для развития ребенка

-

Формирование учебного поведения

-

Спортивные игры с детьми на свежем воздухе

-

Северная ходьба и её влияние на организм ребёнка

-

Подвижные игры с детьми

-

Польза занятий физической культурой с детьми на свежем воздухе

-

Обучение маленькими шагами – залог успеха

-

Коробки с заданиями для детей с РАС

-

Игры в кругу для дошкольников

-

Сюжетное рисование

-

Современный мир, маленькие дети и гаджеты

-

Психотерапия и мозг

-

Общение - это не только про устную речь

-

13 августа – международный день левши

-

Великие педагоги. Жан Пиаже

-

Игры со скакалкой на свежем воздухе

-

Закаливание ребенка. Что надо знать.

-

Польза дневного сна для ребенка

-

Режим дня в жизни ребенка

-

Сбалансированное питание, как основа здорового образа жизни ребёнка

-

Мечтать не вредно

-

Памяти Марии Монтессори. Из цикла "Великие педагоги"

-

Ключевые стратегии поддержания психического здоровья

-

Семья и психическое здоровье ребенка

-

Забота о себе: почему важно своевременно обращать внимание на психическое здоровье

-

Психологическая гибкость - ключ к психическому здоровью

-

Отдых – важное условия для поддержки психического здоровья

-

Письмо в будущее

-

Что надо знать родителям о заикании

-

Роль коммуникации в развитии когнитивных навыков

-

Как справиться со стрессом: эффективные способы

-

Внутреннее спокойствие: как поддержать эмоциональное равновесие

-

Я стресса не боюсь!

-

Методы саморегуляции для снижения тревожности и стресса

-

Внешние ресурсы для поддержания внутренних: возможности и как ими воспользоваться

-

Как подружиться со стрессом

-

Лев Семёнович Выготский

-

Международный день борьбы с анорексией

-

Кто такой дефектолог?

-

Нервная анорексия. Что надо знать про заболевание

-

Нервная булимия. Что это за болезнь и как ее лечить?

-

Профилактика эмоционального выгорания

-

Забота о здоровье. Как развить правильное отношение к собственному благополучию

-

Создаем для ребенка сбалансированное меню

-

Учим детей здоровому питанию через творчество

-

Осознанный перекус: прививаем здоровые привычки к еде

-

Прививаем детям любовь к фруктам и овощам: психологические трюки

-

Стресс и питание

-

Развиваем внимание у детей младшего школьного возраста с ОВЗ

-

Развитие памяти у детей дошкольного возраста с ОВЗ: игры и упражнения для улучшения когнитивных навыков

-

Расстройства аутистического спектра: история в лицах (XX век)

-

Развиваем мышление детей младшего школьного возраста с ОВЗ: игры и упражнения

-

Семейное консультирование в Центре им. Г.Е. Сухаревой

-

С чего начать путь к материнству? Психологическая и физическая готовность к беременности

-

Как страхи отдаляют будущую маму от желанной беременности

-

Эмоциональная поддержка во время беременности. Роль партнера и семьи

-

Психологическая готовность к родам

-

Мотивация детей с ОВЗ. Как найти и использовать?

-

Аутизм. Что это за болезнь?

-

"Особенности" ребенка с расстройством аутистического спектра

-

Протестное поведение: что делать?

-

Послеродовая депрессия: почему вместо счастья молодые мамы сталкиваются с плохим настроением?

-

Группы поддержки матерей особенных детей. Ценность общения и обмена опытом

-

Синдром «идеальной мамы»: как стремление к безупречности мешает эмоциональному благополучию женщины

-

Важность эмоциональной связи между матерью и ребенком в первые годы жизни

-

Семейное благополучие и психологическая поддержка

-

Развитие движений: что важно знать маме ребенка в возрасте до трех лет

-

Что такое привязанность и как она влияет на будущее ребенка

-

Обучение социально-бытовым навыкам в домашних условиях. Как помочь ребенку адаптироваться к жизни?

-

Психология привычек: как изменить укоренившиеся рутинные действия на здоровые

-

Проблемы сна у подростков. Как гормоны влияют на сон?

-

Как полезные привычки влияют на ментальное здоровье

-

Совладание со стрессом: как физическая активность помогает справляться с трудностями

-

Перфекционизм и ЗОЖ

-

Гимнастика для мозга

-

Старт к здоровой жизни: маленькие шаги к большим изменениям

-

Управление эмоциями: как улучшить общее самочувствие

-

Осознанность как способ самопомощи при стрессовых ситуациях

-

Здоровое питание в рамках здорового образа жизни. Какие есть риски и как не включать излишний контроль в теме питания.

-

Как позаботиться о спине, простые советы для домашнего и рабочего пространства

-

Лучшие упражнения для офисных работников

-

"Антивыгорание" – как позаботиться о своем психическом здоровье

-

Как подготовить ребенка с ОВЗ к школе?

-

Как приучить ребёнка пользоваться горшком

-

Цифровая гигиена: баланс между экраном и реальной жизнью

-

Трудности обучения

-

Родительский пример: как наши привычки влияют на здоровье детей

-

Переутомление. Вред и польза дополнительных занятий

-

Зависимость от энергетиков: чем опасны "волшебные банки"

-

Ребенок вдруг начал следить за своим здоровьем. На что стоит обращать внимание родителю?

-

Когда страхи ребёнка мешают жизни: признаки, требующие профессиональной помощи

-

Организация среды и деятельности для ребенка с особенностями

-

Школьная адаптация особенного ребенка: создаем мост к успешному обучению

-

Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду

-

Почему важно развивать такое качество, как выносливость?

-

Почему важно развивать у детей такое качество, как ловкость?

-

Почему важно развивать у ребенка такое качество, как гибкость?

-

Почему важно развивать у детей такое качество, как быстрота?

-

Почему важно развивать такое качество, как сила?

-

Проводим лето с пользой!

-

Что такое задержка психического развития?

-

Что такое сюжетное рисование и в чем его польза

-

Зачем нам знать, как работает мозг

-

Здоровье мозга, стресс и эмоциональное благополучие

-

Как игра может сообщить о проблемах в развитии ребенка

-

Мозг в эпоху социальных сетей: как просматривание ленты влияет на наш главный орган

-

Влияние немедикаментозной терапии на мозг человека

-

Влияние хронического стресса на состояние головного мозга

-

Как социальные связи влияют на работу нашего мозга

-

Эмоциональное благополучие и когнитивные функции: как чувства влияют на мышление

-

Стресс и его влияние на головной мозг

-

Роль музыки в развитии и поддержании здоровья мозга

-

Паника и панические атаки: что делать и как справляться

-

Когда боль становится невыносимой. Понимание самоповреждающего поведения у подростков

-

Что такое АВА-терапия

-

Логопедическая диагностика

-

Дизартрия

-

Стереотипное поведение

-

Канистерапия – реабилитация детей с ментальными нарушениями

-

Адаптивный батут

-

Иппотерапия: как общение с лошадьми лечит тело и душу

-

Адаптивная спортивная игра Бочча

-

Адаптивное плавание

-

Ребенок не хочет ходить в школу

-

Ребенок не хочет ходит в детский сад

-

Чем раньше - тем лучше?

-

Как проблемы со сном влияют на развитие и благополучие ребенка

-

Адаптация к школе. Как помочь ребёнку?

-

Как в часы посещений ребенка в стационаре провести время с пользой

-

Жестокое обращение в детстве и его влияние на психику подростка

-

ПТСР у детей: специфика проявления и способы поддержки

-

Дети с СДВГ

-

Значение режима: как рутина и стабильность помогают улучшить эмоциональное состояние

-

Дефолт-система мозга как отражение психического здоровья

-

Контроль эмоций как показатель психической устойчивости. Мифы и реальность

-

Игрушка как источник психологической поддержки в детском возрасте

-

Почему ошибаться полезно?

-

Что такое DIR/FLOORTIME?

-

Адаптация ребенка к школе

-

Корни агрессии: психология конфликтного поведения

-

Как поддержать родителей, воспитывающих особенного ребенка

-

Обучаем пересказу

-

Что такое TEACCH?

-

Как играть с детьми с РАС

-

Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ

-

Игры для развития мелкой моторики у детей до 3 лет

Дизартрия

Нередко на консультативно-диагностическом приеме у логопеда родители, перечисляя жалобы, говорят, что у ребенка «каша во рту». Такая характеристика может быть образным описанием дизартрии. Дизартрия – это нарушение звукопроизносительной и просодической сторон речи вследствие недостаточности иннервации мышц речевого аппарата.

Следует отметить, что диагноза «дизартрия» не существует, она не является самостоятельной нозологической единицей. Дизартрия представляет собой речевой синдром при некоторых заболеваниях нервной системы (Мартынова, 1963).

При дизартрии на разных уровнях нарушена передача импульсов из коры головного мозга к ядрам черепно-мозговых нервов. Периферические нервы иннервируют мышцы речевого аппарата. Иннервация – обеспечение связи органов и тканей живых организмов с центральной нервной системой. В иннервации речевого аппарата принимают участие пять пар черепно-мозговых нервов: лицевой, тройничный, блуждающий, подъязычный и языкоглоточный. В результате недостаточной иннервации происходит сбой в работе артикуляционных, дыхательных и голосовых мышц, следовательно, при дизартрии наблюдаются нарушения звукопроизношения, дыхания и просодики (темп, ритм, паузы, интонация, тембр голоса, ударение).

Кто диагностирует?

Первоначально данный синдром выявляет логопед в процессе полного речевого обследования. Далее специалист направляет ребёнка на диагностику и консультацию к врачу-неврологу с целью установления клинического диагноза, послужившего причиной возникновения нарушения (перинатальное поражение ЦНС, детский церебральный паралич, мышечная дистрофия и т.д.). Симптоматика данного синдрома у взрослых и детей имеет схожий характер, однако различия в клинической картине всё же есть. Дизартрия у взрослых является следствием локального поражения головного мозга, тогда как у детей она вызвана диффузными нарушениями мозговой деятельности. Причинами возникновения данной патологии могут быть токсикозы, вирусные инфекции матери в период беременности, патология плаценты, затяжные или стремительные роды, гипоксия, асфиксия, инфекционные заболевания мозга ребёнка, менингит, менингоэнцефалит и другие.

Когда и как понять, что у ребёнка дизартрия?

Первые проявления дизартрии можно заметить уже в первые месяцы жизни ребёнка. Крик детей с дизартрией слабый, непродолжительный, лишенный звонкости. Уже на этом этапе у ребенка может наблюдаться отставание в речевом развитии: позже появляются гуление и лепет, первые слова малоразборчивы, словарный запас накапливается медленнее, фразовая речь формируется с задержкой.

Симптомы дизартрии можно разделить на анатомо-физиологические и звукопроизносительные.

Анатомо-физиологические проявления дизартрии у детей:

- Нарушение тонуса мускулатуры артикуляционного аппарата – гипертонус (чрезмерное напряжение мышц), гипотонус (пониженный тонус мускулатуры), дистония (меняющийся характер тонуса). Тонус мышц оценивается логопедом визуально при выполнении диагностических артикуляционных проб и с помощью пальпации. Кроме того, специалист обращает внимание на изменение цвета языка при увеличении нагрузки (он может приобретать красный, синеватый или белый оттенки).

- Нарушение подвижности органов артикуляционного аппарата (спастичность, парезы, параличи мышц). При парезе мягкого нёба нарушается функционирование нёбно-глоточного затвора, речевой выдох осуществляется через нос, голос приобретает назальный (гнусавый) оттенок. Парез дыхательных мышц приводит к формированию неправильного речевого выдоха (поверхностный тип дыхания), длительная воздушная струя не формируется, голос затухает к концу фразы, голос тихий, маломодулированный, лишенный эмоциональной окраски. При повышенном тонусе голосовых складок голос становится хриплым, сиплым, слабым.

- Гиперсаливация (повышенное слюнотечение). При некоторых формах дизартрии у ребёнка появляется обильное слюноотделение разной степени выраженности. У кого-то из детей повышенная саливация наблюдается только при увеличении нагрузки на артикуляционные мышцы (при выполнении специальных упражнений, в речевом потоке). У других возможно подтекание слюны изо рта в спокойном состоянии, часто это явление связано с пониженным тонусом круговой мышцы рта, губ.

- Синкинезии. При выполнении артикуляционных проб у ребёнка с дизартрией могут наблюдаться синкинезии – непроизвольные содружественные движения разных частей тела. Например, при попытках поднять язык к носу отмечаются содружественное движение бровями вверх, широкое раскрытие глаз, поднятие подбородка; при движении языка влево и вправо к противоположным углам рта наблюдаются движения нижней челюсти вслед за языком и т.д.

- Гиперкинезы артикуляционной мускулатуры: насильственные движения языка, губ, тремор (фибриллярные подергивания языка), насильственная улыбка иногда в сочетании с гримасами лица.

Кроме того, при дизартрии встречается нарушение процесса приёма пищи: повышение рвотного рефлекса, трудности откусывания кусков, разжевывания твёрдой пищи и её проглатывания, что приводит к попёрхиванию, захлёбыванию.

Речевые симптомы дизартрии

Как уже было сказано ранее, у детей с дизартрией нарушаются звукопроизносительная и просодическая стороны речи. Звуки речи произносятся искаженно, речь нечеткая, малоразборчивая, смазанная. Отмечаются особенности просодики: темп речи может быть как ускоренным, так и замедленным; голос у части детей с данной речевой патологией слабый, иссякающий, с назальным оттенком (гнусавый), у других может наблюдаться хриплый, сиплый, срывающийся голос. Отмечаются трудности произвольной модуляции (изменение голоса от низкого к высокому и, наоборот, изменение голоса по громкости), голос ребенка звучит монотонно, отсутствует интонационная окраска речи, логические ударения расставляются неверно.

В научной литературе выделяются три степени выраженности дизартрии:

- тяжелая степень (анартрия) – полное отсутствие речи, выраженные нарушения голоса, наличие только вокализаций или звукокомплексов;

- средняя степень – нарушено произношение от 16 до 20 речевых звуков;

- легкая степень – нарушено произношение от 5 до 10 речевых звуков разных фонетических групп.

Также исследователи и логопеды-практики часто говорят о наличии так называемой стертой дизартрии – состояния, при котором нарушается произношение звуков одной фонетической группы (наиболее часто это вибранты или свистящие звуки). Кроме того, при стертой дизартрии звуки могут быть поставлены и автоматизированы, однако будет присутствовать общая смазанность речи вследствие слабости мышц артикуляционного аппарата и/или речевого выдоха, повышенной саливации, патологического изменения тонуса мышц артикуляционной мускулатуры. Например, мальчик Миша ходил в логопедический детский сад, логопед исправил ему межзубное произношение свистящих звуков (при произнесении звуков С, Сь, З, Зь, Ц кончика языка просовывался между верхними и нижними резцами), автоматизировал звуки в связной речи, однако при поступлении в 1 класс на фоне стресса тонус языка меняется, и у Миши снова наблюдается патологическое произнесение свистящих звуков. Аналогичные изменения могут происходить при соматических заболеваниях, повышенной физической и умственной нагрузке, травмах, смене климата и т.д.

Коррекционная работа

После выявления у ребёнка дизартрии закономерно возникает вопрос у родителей «Что делать дальше?». После консультации логопеда необходимо сходить на приём к неврологу, который может назначить медикаментозное лечение, лечебную физкультуру, физиотерапевтические процедуры (электрофорез, дарсонвализация, локальная гипотермия, электростимуляция токами мышц), логопедический массаж с целью нормализации мышечного тонуса и улучшения кровообращения в области мышц шейно-воротниковой зоны, лицевых мышц и мышц артикуляционного аппарата. Массаж при дизартрии проводит логопед, как правило, назначаются 10 сеансов по 20 минут. Логопедический массаж в зависимости от типа нарушения мышечного тонуса может быть расслабляющим, тонизирующим или гармонизирующим. Важно отметить, что существует ряд противопоказаний к проведению логопедического массажа: стоматит, герпес, кожные заболевания, повышенная температура тела, эписиндром и др.

Кроме вышеописанного этапа коррекционных мероприятий логопед будет работать над физиологическим и речевым дыханием ребёнка, над голосовыми характеристиками, над совершенствованием фонематического слуха (умением различать на слух схожие звуки родной речи), над пополнением словарного запаса и развитием грамматического строя речи, и, конечно же, над постановкой и автоматизацией звуков.

«Сколько нужно занятий для преодоления дизартрии?» – таким вопросом часто задаются родители после постановки диагноза. Ни один логопед не даст четких сроков, поскольку продолжительность логопедической коррекции зависит от целого ряда факторов, в том числе возраста выявления синдрома, систематичности занятий, степени тяжести дизартрии, уровня вовлеченности родителей в коррекционный процесс, наличия или отсутствия сопутствующих нарушений у ребёнка. Одно можно сказать с уверенностью: чем раньше начнется системная работа по преодолению дизартрии, тем быстрее и эффективнее будет результат.

Реймер Кристина, логопед Центра им.Сухаревой ДЗМ

фото: фрипик

Другие статьи

Время работы

Пн.-Пт. 8:00–20:00

Сб.-Вс. Выходной

Пн.-Пт. 7:30–20:00

Сб. 7:30-18:00

Вс. Выходной

Круглосуточно

в будние дни с 16:30 до 18:30

в выходные и праздничные дни с 10:00 до 12:00 и с 16:30 до 18:30